メルマガの開封率やクリック率の伸び悩みに直面していませんか?

「件名」や「配信時間」の調整といった表面的な改善だけでは、爆発的に増え続ける受信トレイの中で顧客を行動させるのは困難です。

本当に効果的なメールマーケティングを実現するには、「なぜ人は行動するのか」という人間の根本的な心理、つまり行動心理学に基づいた「仕掛け」が必要です。

そこで今回は、読者の無意識の欲求や判断の癖に直接働きかけ、開封・クリック・購入といった全てのアクションを促すための11の強力な心理効果を徹底解説します。

資生堂やHuluなどの具体的なメルマガ事例と共に、理論をすぐに使える実践テクニックへ置き換えて分かりやすく解説!

記事の最後には、これらのテクニックを自社の施策に組み込むための目的別チェックリストもご紹介します。

ページコンテンツ

開封率を高める心理効果

メールマーケティングで最も重要な最初の関門が「開封率」です。

どんなに優れたコンテンツを用意しても、件名で興味を惹きつけられなければ読者の目に触れることはありません。

ここでは、多くのメールが埋もれる受信トレイの中で、読者の心理に働きかけ、「これだけは開きたい」と思わせる4つの具体的な心理効果と、その活用方法を解説します!

損失回避の法則(プロスペクト理論)

人は利益を得る喜びよりも、損失を被る苦痛の方をより強く感じる。

このような心理傾向を「損失回避の法則」と呼びます。

これは行動経済学のプロスペクト理論によって裏付けられており、「今行動しないと損をする」という感情は、「今行動すると得をする」という感情よりも、強い行動動機となります。

メールの開封を促すには、この心理を刺激し、読者に「このメールを開かないと、自分にとって不利益なことが起こるかもしれない」と感じさせることが極めて有効です。

実践においては、「これを逃すと損」と思わせる緊急性や限定性の強調が鍵となります。

例えば、単に「セール開催中」と伝えるのではなく、「本日23:59まで」「先着50名様限定」のように、期限や数量を具体的に示し、即座の行動を促す文言を件名に盛り込みましょう。

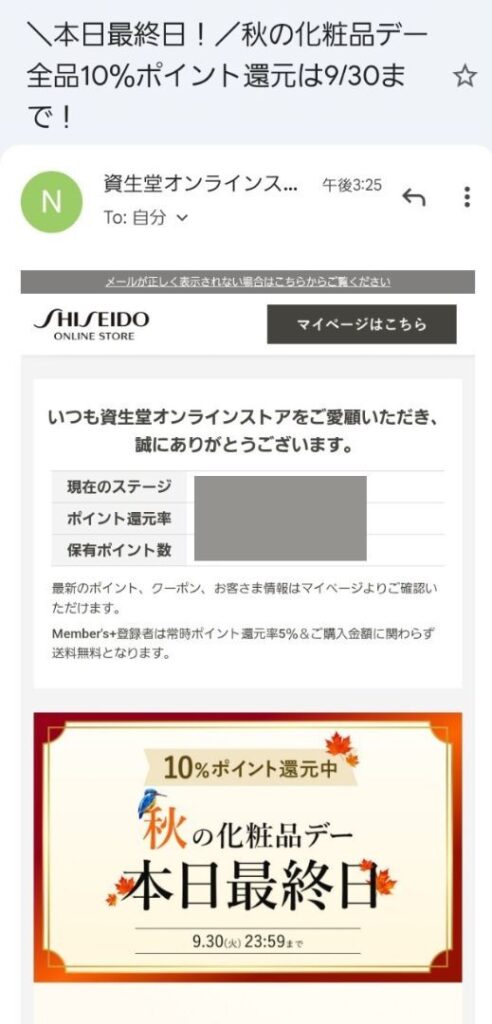

実際のメルマガの例として、資生堂が配信する「\本日最終日!/秋の化粧品デー全品10%ポイント還元は9/30まで!」という件名が挙げられます。

ここで強調されている「本日最終日」という言葉は、期限が迫っていることを明確に伝え、「この機会を逃すとポイント還元という利益を失う」という損失回避の心理を刺激し、開封率向上へとつなげています。

ザイガルニク効果

人は完了したタスクよりも、未完了のタスクや中断された事柄の方が記憶に残りやすく、それを終わらせたい、続きを知りたいという強い欲求を抱くという現象が「ザイガルニク効果」です。

これは、脳が未完成の状態を不快に感じ、解消しようと働くためで、テレビドラマが盛り上がりの部分で「つづく」となるのと同じ仕組みです。

メールの件名にこの効果を応用するには、情報をあえて不完全にし、「続きを知りたい」という未完了のタスク心理を刺激します。

件名ですべてを語り尽くすのではなく、読者の関心を引く重要な情報や結論の一部を意図的に隠し、メール本文でそれが得られるという期待感を持たせることがポイントです。

実践例としては、「続きは本文で」と直接的に示唆する形式や、「【〇〇社の事例】成功の鍵となった“たった一つの要素”とは?」のように、結論部分を疑問形で終わらせる「続きを知りたい」型件名テンプレートが有効です。

これにより、読者は未完了のタスクを完了させるために、思わずメールを開封する行動へと駆り立てられます。

ただし、本文の内容が件名で煽った期待感を下回ると、読者の不満につながり配信停止の原因にもなりかねないため、本文で期待に応える価値提供を忘れないように注意が必要です。

実際のメルマガの例として、コンビーズメール(メール配信ツールの会社)の「【メル楽委員会】JALのメルマガ戦略から学ぼう!」という件名が考えられます。

この件名は「JALのメルマガ戦略」という興味深いテーマを提示しつつ、具体的な内容を伏せることで、「続きはこちら」と記事へ誘導しています。

カクテルパーティー効果

賑やかなパーティー会場のような騒がしい環境の中でも、自分の名前や自分にとって関心のある情報、重要な情報だけは無意識に聞き分けられるという現象が「カクテルパーティー効果」です。

メールの受信トレイは、まさに大量のメールがひしめく「カクテルパーティー会場」のようなものです。

この心理を活用することで、読者の脳に「これは私に向けられたメッセージだ」と認識させ、大量のメールの中から自分のメールを選び取らせることができます。

この効果をメールの開封に活用するには、読者にとって「これは自分に向けられたメッセージだ」と認識させるパーソナライズが最も効果的です。

実践例として、メールの件名に読者の名前や属性を差し込む(例: 〇〇業界の皆さまへ)手法は非常に強力です。

また、読者の行動履歴に基づいたパーソナライズも有効で、Huluのメルマガでは「【厳選】〇〇さんへのイチオシ作品!」のように、視聴履歴をもとに、おすすめの作品を紹介しています。

これにより、メールボックスの中でも目を引きやすくなり、開封される確率が高まります。

アンカリング効果

人が何かを判断したり、価格を評価したりする際に、最初に提示された特定の情報(アンカー=錨)が基準となり、その後の判断に影響を及ぼす心理現象が「アンカリング効果」です。

最初に提示された情報が、後の情報への評価を無意識のうちに引きずってしまうため、価格訴求において特に強力な効果を発揮します。

メール開封率を高める件名では、このアンカリング効果を「お得感」の強調に利用します。具体的には、価格や価値の基準となる数字を最初に提示し、お得感を強調することが重要です。

実践例としては、【件名】に「通常価格50,000円が→今だけ無料」といった形で、元の高い価格(アンカー)を提示した上で、現在の価格や割引額を提示します。

この「50,000円」という数字がアンカーとなり、その後の「無料」や「特別割引価格」が、実際以上に非常に価値あるもの、お得なものだと認識されやすくなります。

件名でこの高額なアンカーを設定することで、「このメールには5万円分の価値がある」「絶対に開いて確認すべき」という強い期待と動機付けが読者に働き、開封率の向上に貢献するのです。

ただし、この手法は根拠のない高額なアンカーを設定すると、かえって顧客の不信感を招く可能性があるため、提示する元の価格には十分な合理性と誠実さが求められます。

クリック率・購入率を高める心理効果

メールマーケティングの成功は、開封後に顧客がメール内のリンクをクリックし、最終的に購入というアクションを起こしてくれるかにかかっています。

ここでは、読者の「行動したい」という強い欲求を刺激し、クリック率や購入率を劇的に高める行動心理学の応用テクニックを、具体的な実践例とともに解説します。

社会的証明の原理

人は「多くの人がやっていることは正しい、安全だ」と感じ、他者の行動に同調したいという心理的傾向を持っています。

これを社会的証明の原理(ソーシャルプルーフ)と呼びます。

特に BtoC 商材では、「みんなが選んでいる」という事実は、初めての商品やサービスに対する不安を解消し、購入を後押しする強力な材料となります。

メール本文や CTA(コール・トゥ・アクション)周辺でこの心理を活かすには、具体的な導入実績や満足度の提示が有効です。

例えば、「累計〇〇万人が利用」「顧客満足度95%」「同世代の〇〇%がリピート購入」といった具体的な数字を強調することで、読者に「この選択は間違いない」という安心感を与えます。

また、ユーザーレビューの抜粋や、SNSでの「話題沸騰中」といったフレーズも、他者の肯定的な評価を伝えることで社会的証明として機能し、クリックや購入のハードルを大きく下げることができます。

実際のメルマガ例として、ダイソーが配信する「【話題商品】テレビで紹介された商品を集めました!」という訴求が挙げられます。

これは、テレビという第三者のメディアで紹介されたという事実、つまり「多くの人が注目し、価値を認めている」という社会的証明を利用しており、商品の認知度と購入意欲を効果的に高めています。

権威の法則

人は、専門家や権威ある情報源から提供された情報に対しては、無意識のうちに信頼性が高いと感じ、その指示や推奨に従いやすくなる傾向があります。

これが権威の法則です。

メールマーケティングにおいて信頼性を高めるには、データや専門家の推薦を効果的に活用します。

実践例として、研究機関が発表した結果の引用や、特定の分野の専門家や医師による推奨コメントをメール本文に盛り込むことが挙げられます。

「〇〇大学との共同開発」「専門家チームの検証済み」といった表現や、受賞歴(例:「モンドセレクション金賞受賞」)をロゴとともに提示することも、提供する商品やサービスの提案の信頼性を飛躍的に高めます。

権威付けを施すことで、読者は安心してクリックし、購入へと進む動機を得ることができます。

実際のメルマガの例として、ベネッセ教育総合研究所が配信する「習い事・塾に関するデータ、先生の役割コラム ほか【ベネッセ教育総研news第299号】」というメルマガが挙げられます。

このメールでは、東京大学との共同研究の結果をもとに分析した教育関連のデータを配信しています。

このように、権威ある機関の信頼性の高いデータを提供することで、提案内容への説得力が増し、クリックという行動を促しています。

返報性の原理

返報性の原理とは、「何かを受け取ったら、それに対してお返しをしたい」と感じる、人の基本的な心理です。

この原理は、良好な顧客関係を築き、最終的なアクションを促すための重要な土台となります。

見返りを期待せず、先に価値を提供することが、後のクリックや購入という「お返し」を引き出す鍵となります。

この原理をメール施策に活用する場合、【メール本文】で、商品購入でなくても読者にとって役に立つ無料のノウハウやチェックリストなどを先に提供(ギブ)することが有効です。

例えば、商品紹介のメールであっても、その前に「今すぐ使える業界トレンド解説PDF」や「チェックリスト」といった無料の価値を差し挟みます。

これによって、「親切にしてもらった」「有益な情報を得た」と感じた読者は、その後の CTA(クリック/購入)を促された際に、「お返し」として行動に移す心理が働きやすくなります。

特にステップメールなどで継続的に価値を提供することで、読者との信頼関係が深まり、高額な商材であっても成約率の向上に寄与します。

実際のメルマガ事例として、AIsmileyが配信する「AIエージェントで業務はどう変わる?今知っておくべき生成AIとの違い!〜徹底解説!AIエージェント入門〜」というメールは、読者にとって価値のあるテーマの無料資料請求を案内しています。

読者は「有益な情報を無料で得た」という恩義を感じやすくなり、その後の有料サービスへの関心やクリックという「お返し」の行動につながりやすくなります。

希少性の原理

希少性の原理は、「手に入りにくいものほど、価値が高い」と感じる心理傾向を利用します。

人は、「今逃したら二度と手に入らないかもしれない」という機会の損失、つまり FOMO(Fear of Missing Out:取り残されることへの恐れ)を強く避けたがるため、行動を即座に促す強力なトリガーとなります。

この原理が動かすのは、そのものが持つ「高い価値」と「独占欲」です。

メール内での行動を促すには、限定性を明確に訴求することが重要です。

実践例として、【CTA/本文】で「限定〇〇名様限り」「このメールを受け取った方のみのシークレット特典」「本日23:59までの限定価格」といった数量や時間の制限を具体的に示します。

数量限定モデルの販売や、期間限定の割引オファーなどは、この原理の典型的な活用です。

この「手に入りにくさ」を強調することで、読者の購買意欲が最大限に高まり、クリックや購入という即時的なアクションへとつながります。

損失回避が「損をしたくない」というネガティブな感情を避ける動機なのに対し、希少性の原理は「価値のあるものを独占したい・手に入れたい」というポジティブな価値追求の側面が強いと言えます。

実際のメルマガ事例として、サッポロビールの「<数量限定>「赤星」の缶商品が発売開始!赤星の楽しい情報をお届け♪」という件名が挙げられます。

「数量限定」という言葉は、商品そのものが希少であるという情報を読者に与え、「今手に入れないと手に入らなくなる」という心理を刺激し、クリックを促しています。

フレーミング効果

フレーミング効果とは、提示する情報の「伝え方」(フレーム)を変えるだけで、受け手の印象や判断が大きく変わる心理現象です。

同じ事実であっても、ポジティブな枠組みで伝えるか、ネガティブな枠組みで伝えるかによって、読者の意思決定に影響を与えることができます。

価格訴求においてこの効果は特に強力です。

実践例として、【価格訴求】で「月々300円お得」よりも「年間3,600円お得」のように、よりポジティブで価値が大きく感じられる表現の枠組みを選ぶことが挙げられます。

また、商品のメリットを伝える際も、「砂糖25%カット」と伝える代わりに「従来より甘さひかえめでヘルシー」のように、顧客にとって前向きで価値を感じやすいフレームを選ぶことで、好意的な印象を与え、クリック・購入へと誘導しやすくなります。

実際のメルマガ事例として、るるぶトラベルニュースの「【会員限定】新着シークレット割引★お得なプラン続々追加!」が参考になります。

このメールは、あまりサインインしていない顧客に対し、「サインインしてください」と直接的に促すのではなく、「サインインすればシークレット割引が適用される」というお得な体験をフレームとして設定し、行動を促しています。

この「伝え方の工夫」により、顧客は「割引を逃す」という損失回避の感情と、「特別な体験を得る」というポジティブな感情の枠組みでメリットを捉え、サイトへのサインイン(クリック)というアクションを選びやすくなります。

スノッブ効果

スノッブ効果とは、社会的証明の原理(みんなと同じものが欲しい)とは対照的に、「他人と同じものを持ちたくない」「自分だけは特別でありたい」という差別化願望や優越感を重視する心理傾向です。

ロイヤリティが高く、感度の鋭い顧客層に対して特に効果を発揮します。

この心理をメールで刺激するには、特別感と優越感を強調した訴求が求められます。

実践例として、【セグメントメール】で「限定会員様向けの特典」「特別なあなただけへのオファー」「VIP顧客優先ご案内」といった表現を用います。

読者を特定のグループにセグメントし、そのグループのメンバーしかアクセスできない特別な情報や商品、先行予約の機会を提供することで、読者の優越感と特別感を刺激し、ロイヤリティの高い顧客の購買意欲を強力に引き出します。

この手法は、自社サービスを深く理解し、愛用している優良顧客の LTV(顧客生涯価値)向上にも直結します。

一貫性の法則

一貫性の法則とは、人は自分の過去の行動や決断、発言に対して一貫した行動を取りたいという心理が働く現象です。

一度何らかの形でコミットメント(関与)すると、その後の行動も最初のコミットメントと矛盾しないように行動しようとします。

メールマーケティングにおいては、小さな YES を積み重ねて、最終的な大きな行動(購入)へと導くために活用されます。

この法則は、特にステップメールでのコンテンツ設計において有効です。

実践例として、いきなり高額な商品の購入を促すのではなく、まずアンケートへの回答、無料資料のダウンロード、ウェビナーへの参加といった「小さな YES」を意識的に顧客に求めるコンテンツを設計します。

読者がこれらの小さなコミットメントを果たすと、「自分はこのテーマに関心がある」という自己認識が形成され、その後の無料トライアル申し込みや本契約といった大きなステップへも一貫した行動を取りやすくなります。

この段階的なアプローチによって、購入に至るまでの心理的な抵抗を徐々に下げていくことが可能となります。

信頼感・読者との関係構築

メールマーケティングの最終的な成果、つまり購入率やリピート率を高めるためには、目先のクリック率だけでなく、読者との間に確固たる信頼関係を築くことが不可欠です。

行動心理学を活用することで、単なる売り込みではない、「この会社からのメールは読む価値がある」と感じさせる関係性を構築できます。

ここでは、読者の心理的な距離を縮め、長期的な信頼を醸成するための2つの心理効果を解説します。

バーナム効果

バーナム効果とは、誰にでも当てはまるような一般的で曖昧な内容を提示されたとき、「まるで自分のことを言い当てているようだ」と感じてしまう心理現象です。

占いなどでよく使われる手法ですが、これをメールの導入部分に応用することで、読者に「このメールは自分に関係がある」と強く認識させ、本文への引き込みと共感を促すことができます。

実践例として、【導入文】で読者が抱える悩みを一般論として提示し、共感と自分ごと化を促す手法が挙げられます。

例えば、マーケティング担当者向けであれば「最近、メルマガの開封率やクリック率が伸び悩んでいませんか?」「頑張って施策を打っても、なかなか上司に成果を示せないことに、少し焦りを感じていませんか?」といった、多くの人が抱えるであろう共通の課題を投げかけます。

これにより、読者は「まさに私のことだ」と感じ、メールの送り手に対する親近感と信頼感が生まれます。

実際のメルマガ事例として、オシャレウォーカー (女性向けアパレル企業)の「「何着よう?」を解決する1枚、本日まで特別価格」のような件名や導入が参考になります。

この表現は、読者が抱える漠然とした悩みを一般論として提示しつつ、その悩みを解決する新商品を特別価格で紹介することで、読者を深く引き込みます。

ただし、この効果を狙う際は、過度な不安を煽ったり、ネガティブな言葉を多用したりすると、かえって読者に不快感や不信感を抱かせる原因となるため、ポジティブな解決策へと繋がるような共感表現を選ぶよう注意が必要です。

単純接触効果(ザイアンス効果)

単純接触効果(ザイアンス効果)は、特定の対象に対して繰り返し接触する機会が増えるほど、その対象への好感度や親近感、そして信頼感が増していくという心理現象です。

メール配信においては、読者が「ウザい」と感じない頻度と内容で接触を繰り返すことが、企業やブランドへの信頼を無意識のうちに高める鍵となります。

メール自体への信頼感を醸成するためには、価値ある情報を継続的に届けることに注力すべきです。

実践例として、売り込みのメッセージが中心のメールだけでなく、「業界の最新トレンド解説」「無料のチェックリスト」「業務に役立つノウハウ」といった、読者にとって実用的な価値のある情報を一定の頻度で継続的に配信しましょう。

BtoBのメルマガでは、すぐに役立つ無料の資料やノウハウを定期的に配信することで、見込み顧客の関心を持続させ、いざという時の商談やサービス導入へとつなげる信頼関係を築いています。

単に頻度を上げるのではなく、毎回「開いてよかった」と思える情報を提供し続けることが、メール自体を「信頼できる情報源」として位置づけ、結果的に次のアクションへのハードルを下げることにつながります。

アップセル・クロスセルの促進

メールマーケティングで売上を最大化するには、新規顧客の獲得だけでなく、既存顧客の顧客単価(LTV)を高める施策が不可欠です。

購入直後の顧客は、商品に対する興味・関心度が最も高まっている状態であり、行動心理学を応用したメールを送ることで、アップセル(上位商品の購入)やクロスセル(関連商品の追加購入)を効果的に促せます。

ディドロ効果

ディドロ効果とは、新しいものを購入したとき、それに釣り合う、あるいは調和する関連商品も揃えたくなる心理現象です。

例えば、新しい高価なソファを買うと、それに合わせて部屋のカーテンやラグも新調したくなるように、人は所有するアイテム間に一貫性を持たせようとします。

この「完璧にしたい」という欲求が、アップセルやクロスセルを促す強力な動機付けとなります。

この効果は、特に【ステップメール/購入後フォロー】のタイミングで最大限に活かせます。

実践例として、顧客が特定の家具(例:カーテン)を購入した後、すぐに「そのカーテンと相性の良い同じラインのラグ」「部屋の雰囲気を完璧にするための照明」といったコーディネート商品をメールで提案し、クロスセルを促進します。

また、デジタル製品であれば、本体購入直後に「性能を最大限に引き出す上位モデルのアクセサリ」や「長期間安心の保証プラン」をアップセルとして提案します。

このように、購入した商品が軸となり、それに「関連性」と「一貫性」を持たせることで、顧客の「買い揃えたい」という潜在的な欲求を刺激し、次の購入行動へと自然に誘導することができます。

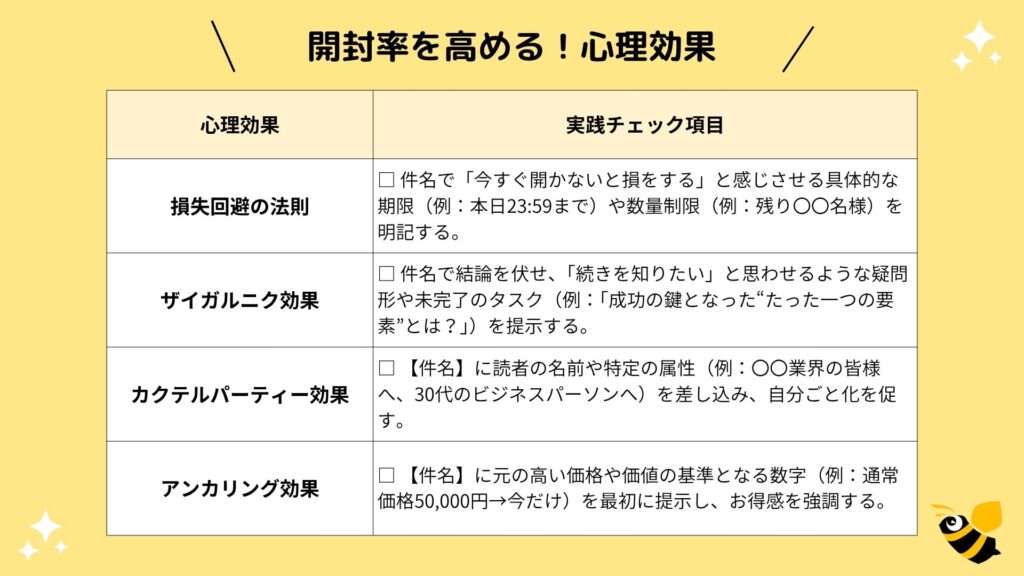

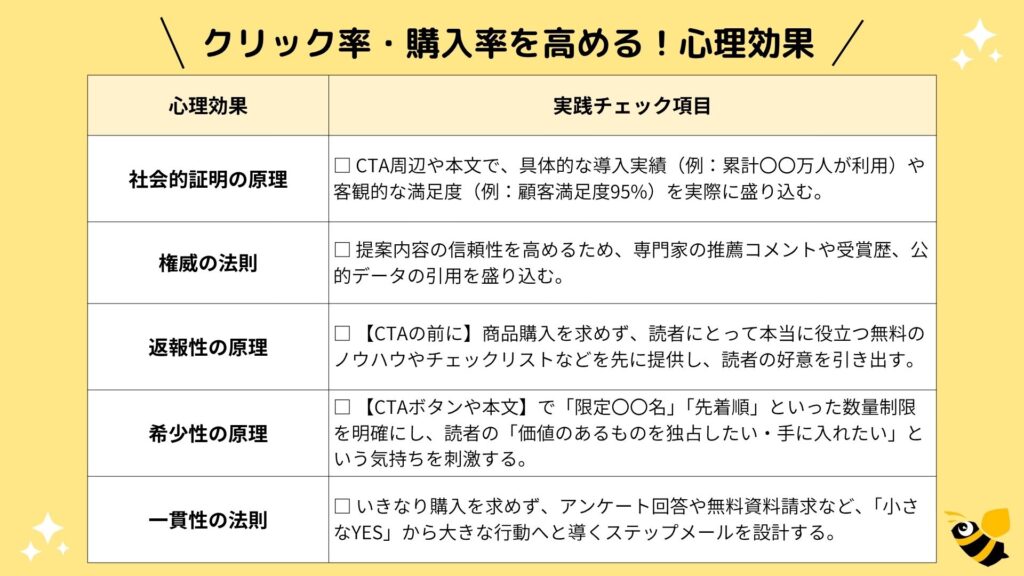

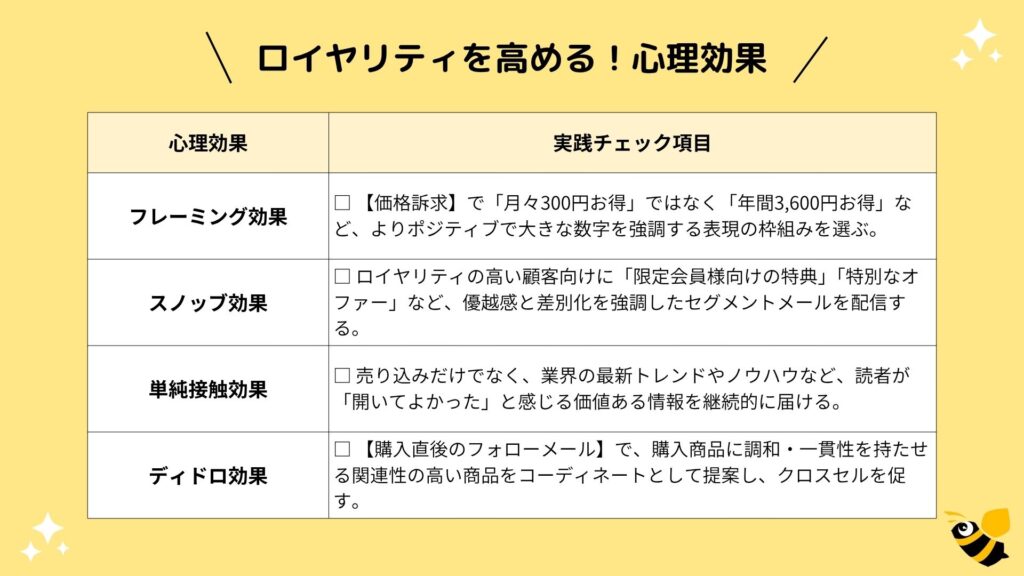

実践編:今すぐできる!目的別チェックリスト

これまでに解説した行動心理学のテクニックを、自社のメール施策に落とし込み、具体的な成果へと結びつけるための実践チェックリストを目的別に整理しました。

このリストを活用し、施策に「科学的な裏付け」を持たせ、メール配信の成果を安定させましょう!

目的1:開封率を高めるためのチェックリスト

メールの件名で「自分ごと化」と「損失回避」の心理を刺激し、受信トレイでの埋没を防ぎます。

目的2:クリック率・購入率を高めるためのチェックリスト

メール本文内で安心感や行動への切迫感を与え、最終的なアクションを促進します。

目的3:LTV・信頼関係を築くためのチェックリスト

一度購入した顧客に対し、長期的な関係性を構築したり、追加購入を促すことでLTVを向上させます。

このリストをもとに、自社のメール施策を見直し、心理学に基づいた「仕掛け」を意図的に組み込んでみてくださいね!

まとめ

今回は、メルマガの開封率やクリック率の伸び悩みを解決するため、行動心理学を応用した具体的な施策と事例を解説しました!

人間の無意識の心理に「仕掛け」を作ることで、単なる件名やタイミングの改善を超えた、科学的な裏付けのあるマーケティング施策を実現できます。

メールマーケティングの成果を最大化するには、目的ごとに適切な心理効果を選択することが鍵となります。

| 1. 開封率を高める心理効果(件名への応用) 損失回避の法則(プロスペクト理論): 「これを逃すと損」と思わせる緊急性や限定性(例:本日最終日!)を件名に盛り込み、即時開封を促す。 カクテルパーティー効果: 読者の名前や属性を件名に差し込み、「自分ごと」として認識させ、他のメールとの差別化を図る。 ザイガルニク効果: 情報をあえて不完全にし、「続きが知りたい」という未完了のタスク心理を刺激する(例:結論を伏せる)。 アンカリング効果: 件名で元の高い価格や価値を提示し、現在のオファーが非常にお得であるという基準点(アンカー)を設定する。 2. クリック率・購入率を高める心理効果(本文・CTAへの応用) 社会的証明の原理: 「みんなが選んでいる」という安心感のため、具体的な導入実績や満足度(例:顧客満足度95%)を提示する。 権威の法則: 専門家の推薦や共同研究の結果を引用し、提案の信頼性と説得力を高める。 返報性の原理: CTAの前に無料のノウハウやチェックリストといった価値を先に提供し、読者の「お返しをしたい」という心理を喚起する。 希少性の原理: 「数量限定」や「先着順」といった制限を設け、「今行動しないと手に入らない」という強い動機を与える。 3. LTV・信頼関係を構築する心理効果 単純接触効果: 売り込みだけでなく価値ある情報(トレンド解説など)を継続的に提供し、メール自体への信頼感を醸成する。 バーナム効果: 導入文で読者の漠然とした悩みを提示し、「自分のことを理解してくれている」という共感を呼び起こし、関係性を深める。 ディドロ効果: 購入直後に、購入商品と統一感のある関連商品を提案し、「揃えたい」という一貫性の欲求を利用してクロスセルを促す。 |

これらの心理学的な「仕掛け」を計画的にメール施策に組み込むことで、配信効果は安定して向上し、マーケティングの成果を裏付ける確かな専門性を確立できるでしょう。

まずは目的別チェックリストを活用し、テストを繰り返しながら自社に最適な心理効果の組み合わせを見つけることから始めてみてください!

月額3,300円〜の格安メール配信ツール

弊社のメルマガサービス「コンビーズメール」は、初心者でも始めやすく、続けやすいことが強みです。一番の強みは他社にないシンプルさ。はじめてのメルマガに挑戦する方にぜひオススメのツールです!

| ・クレカ情報不要で無料トライアルが可能! ・使い方がとにかくシンプル! ・機能が必要最小限なので混乱しない! ・月額3,300円〜でリーズナブル! |

ぜひこの機会に、始めの一歩を踏み出しましょう!

この記事のライター

川上あおい

3児の母。株式会社コンビーズのライター。メルマガも担当。24時間、車を運転したことがある。

この記事の監修

メールマーケティングに関するオススメ記事