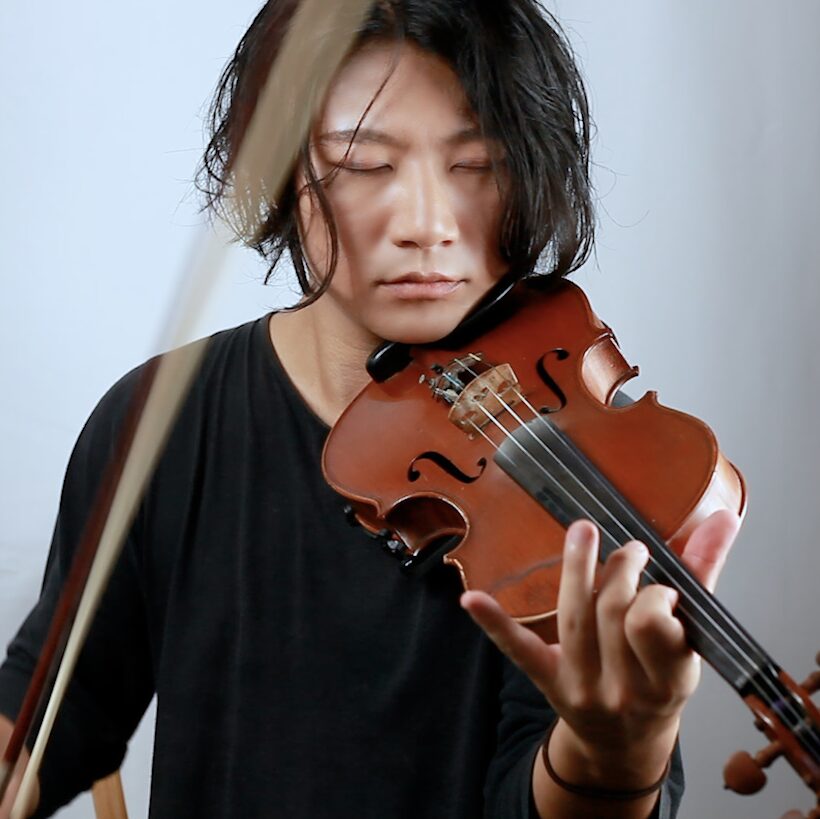

コンビーズのスタッフが「AI活用の次の一手」と「AIが普及しきった未来」について語り合う社内座談会。AIエージェントやMCPサーバーなど最前線の話題から、AIと共に生きる社会の可能性までをリアルな視点で探ります。

※こちらはコンビーズのスタッフが月に1度必ずおこなっているイベント「井戸端会議」での様子を描いたものです。

個人情報などがわからないよう、話している内容の主旨は変えずに編集をしております。

| 参加者:田辺さん(システムチーム)、小林さん(マーケチーム)、田中さん(マーケチーム)、横山さん(コンサルチーム) |

議題①:AI活用でどう先行し続けるか?

田中

田中AI活用をどうやって先行し続けるか。

社内活用やサービス提供の話、具体的にお願いします。

はい。先週16人ほどで社外研修を受けたのですが、冒頭に「AIを社内でどれだけ活用していますか?」と聞いたところ、ほとんどの人が「活用している」と回答でした。

これは2023年4月、約2年前のレポートで、当時は職場でAIを活用している人は1桁台。

しかも「今後も活用予定はあまりない」という空気感でしたよね。それが今は一気に変わっている、と。

うん、そうですね。

コンビーズも早い段階からMVPで機能検証をしてきて、世の中平均よりは進んでいる自負はあります。

ただ、全体の勢いがすごい。

この先も先行し続けて成果につなげるには、これまで以上の取り組みが必要だと感じています。

今日のディスカッションでは、その具体を考えたいです。

なるほど。では田辺さん、どう見ていますか?

最近のキーワードは「AIエージェント」と「MCPサーバー」の2つです。

小林さんのレポートに出てくるのは主に「生成AI」ですが、今は生成AIを含め複数のエンジンやLLMを横断して“調査→整理→検証→要約”までを一気通貫でやる。

それがAIエージェント。

一方のMCPサーバーは、エージェントが社外・社内リソースにアクセスする入り口(インターフェース)。

GoogleドライブやSlackなど、各社がMCPサーバーを提供し始めています。

ふむふむ。

我々が自社のMCPサーバーを立ち上げれば、新UIや既存システムの操作をエージェント経由で自動化できます。

たとえば、あるマーケ会社がキャンペーンのメルマガ配信を決めたら、我々のMCPサーバーにリクエスト → AIが文面やクリエイティブ、発行タイミングやシナリオまで作成 → 一斉配信、というところまで実現できる。

X(旧Twitter)投稿なども連動可能です。

なるほど。

つまり、「MCPを作ったので、御社のAIエージェントに簡単に組み込めます」という営業提案が効いてくるフェーズです。

実装面ではClaude Desktopのようなクライアント側の選択肢もあり、どのMCPを使うか設定して、話しかけるだけでローカルやGoogleドライブのファイル検索・生成・更新ができます。

社内掲示板やインデックス管理ツール的な使い方もできそう?

できます。

複数のMCPを束ねてセットアップすれば、社内の検索・自動化ハブとして機能します。

タスク管理ツールなど、特化型サービスはAIに置き換えられていく可能性がありそうですね。

SaaSの将来は各所で議論されています。

少なくともコンテンツ生成~配信直前まではAIがどんどん担うでしょう。

法的領域をまたぐ自律配信は慎重になるとしても、手前の工程は急速に自動化されると思います。

小林さんは?

「まず自分たちで使い倒し、すぐ提供側に回る」を徹底したいです。

学び続けないと置いていかれるので。

ちなみに『MCP入門』という本が9月に出ていて、田辺さんが購入したそうです。

キャッチアップに良さそう。

はい。とてもわかりやすいです。

議題②:AIが普及しきった世界は?

続いて、「PC・ネット・スマホが普及したように、AIが普及しきった世界はどうなる?」というテーマです。

スマホ黎明期も、社会全体の行動変容までは具体的に描けませんでした。AIも同様で、人間の仕事は何になる?という問いは残りつつ、変化は広範囲に及ぶはずです。

人に頼めることが“高級”になる気がします。

一般はAI、富裕層は人への依頼という逆転現象。

直近ではスマホのネイティブAIで違いが出ています。

私はGoogle派でGeminiが手放せない。

一方、仕事ではChatGPT中心。AIやデバイスに縛られつつある感覚もあります。

生活の使い方は、ガラケー時代にメールだけ、今はLINEだけ、のようにシンプルな利用が多数派? 高度な使い方は一部の人や企業に限られるかもしれませんね。

いずれは自分のAIを育てたい。

はじめはPC上でも、将来はロボットやぬいぐるみ型に宿す。

人口減少・高齢化の補助にもなるし、防犯にも寄与するかも。

もちろん悪用リスクはあるけれど、育てる感覚のAIは広がってほしい。

個人情報の扱いが不安です。

誰かが悪意を持ってAIに個人情報を流したらどうなるのか。

現行の主要サービスは個人情報を学習・出力しない規約運用が前提。

企業向け環境も学習しない設定です。

公開情報の扱いの境界は引き続き論点です。

ダークウェブや偽AIインターフェースなど、犯罪利用の懸念も引き続きあります。

生成画像・動画は真贋判定が難しく、映像が“証拠”でなくなる可能性も。

AIが書いた記事をAIが読み、さらにAIが要約し…人間がどこにも登場しないループが各所で起きつつある。

電力を何のために使っているのかという問いも出ます。

AIに頼って堕落する人と、AIを使って人間ならではの価値を拡張する人で格差が広がるかもしれない。

研究者も「AIをうまく使って人間の能力を拡張する」方向を提唱しています。

逆に考えない運用は能力を落とし、格差を拡大させる。

もし家庭に1台、稼ぐAIが来たら、人は働かなくなるのでは?

高額でも働くAI(ロボット)をローンで買う時代はあり得る。

家事や定型業務を覚えさせ、時間貸しで他者へ派遣する、といったモデルも成立しそうです。

その先にはロボット同士の競争も起きる。

賢いAIを育てられる人間が差をつけ、育てられなければAIも凡庸になる。

AIが感情のようなものを学習してしまう可能性は?

「この時は嬉しい/悲しい」のような反応様式は生まれ得るかもしれません。

Siriなどの応答で「それっぽさ」を感じる場面はありますね。

本日の議論はここまで。

AIエージェント×MCPという具体軸と、「育てるAI」のビジョン、リスクと倫理まで広く議論できました。ありがとうございました。

こちらこそ、整理できました。ありがとうございます。

ポイントまとめ

| ・コンビーズでは、AI活用の「次の一手」をテーマに社内ディスカッションを実施。 ・社外研修では、参加者のほとんどがすでにAIを業務に活用していると回答。 ・2023年当初は活用率が1桁台だったが、短期間で急速に浸透している。 ・「AIエージェント」や「MCPサーバー」が新たなキーワードとして注目。 ・MCPサーバーを活用すれば、AIがメール配信やSNS投稿を自動で企画・実行できる。 ・今後は自社MCPを活かした営業提案や、AIエージェントとの連携強化が重要になる。 ・AI活用の流れはSaaS業界全体にも波及し、コンテンツ生成〜配信直前まで自動化が進む。 ・スタッフは「まず自分たちで使い倒し、次に提供側へ回る」姿勢を重視。 ・将来的にはAIがスマホやネットのように生活に浸透する世界を想定。 ・「人に頼むことが高級」「AIに縛られる」など、社会構造や価値観の変化も議論された。 ・個人情報・生成物の真偽・犯罪利用など、AIのリスクや倫理課題にも言及。 ・AI活用によって、人間の能力拡張と堕落の両方の可能性があると指摘。 ・家庭用「働くAI」やロボットの登場、AI同士の競争、感情を持つAIの可能性など、未来像も多様に語られた。 ・結論として、AIを“使われる”のではなく“使いこなす”姿勢が、今後の競争力を左右するとまとめられた。 |

編集者の感想

非常に濃い内容の議論で、興味深く拝見させていただきました。

私自身も東京で半年に一度ほど実施されている「AI博覧会」というイベントに毎回参加して様子を見ているのですが、確かにAIエージェントというワードは最も多く飛び交っています。

そして回を追うごとに、日常の業務や生活の中に溶け込み始めている現実が浮き彫りになっていると感じます。

初回では記事作成のような単純な効率化ツールやAIの使い方を教えるスクール事業の存在が目立っていたのに対して、二回目ではほぼAIエージェントやAI駆動開発というところがメインキーワードになっており

議論内で含まれていたように、これらについても単なる効率化に留まらず「仕組みそのものを変える可能性」というところを示唆しているような気がします。

AIエージェントなどが自動でメール配信や情報整理を行うようになると、人間の役割はより「判断」や「創造」にシフトしていくはずです。

とはいえ、個人的にはまだまだ興味を引くようなツールは少なかった印象。

リーガル系のツールくらいでしょうか。

個人的には、田中さんの「AIを育てたい」という言葉がとくに面白かったです。

AIを「使う」のではなく、パートナーとして育て、共に進化していく関係性が理想だと思います。

便利さの裏にある責任や創造性をどう保つか。

AI時代を生きる私たちが、今まさに問われているテーマだと感じました。

この記事の編集者